Voici la seconde partie de ce compte-rendu sur cette dernière édition du Festival de Deauville qui est consacrée aux films qui concourraient pour le Grand Prix. La première partie est disponible ici.

LA COMPETITION

LES AMANTS DU TEXAS (AIN’T THEM BODIES SAINTS)

LES AMANTS DU TEXAS (AIN’T THEM BODIES SAINTS)

Réalisé par David Lowery.

Bob (Casey Affleck) et Ruth (Rooney Mara) s’aiment, envers et contre tout. Et surtout contre la loi. Un jour, un braquage tourne mal et les deux amants sont pris dans une fusillade. Quand Bob est emmené par la police, Ruth a tout juste le temps de lui annoncer qu’elle est enceinte. Dès lors, Bob n’aura qu’une obsession : s’échapper de prison pour rejoindre sa femme et son enfant. Mais quand il y parvient quatre ans plus tard, le rêve correspond mal à la réalité…

Date de sortie : 18 septembre 2013.

C’était clairement le moment le plus attendu de la Compétition mais ce fut malheureusement l’un de ses plus décevants. Auréolé d’une aura particulière, les critiques américains l’ayant découvert ne tarissaient pas d’éloges à son sujet, le film faisait office de favori avant même sa projection. Mais après visionnage, le premier long métrage de David Lowery peine à laisser une marque indélébile dans l’esprit du spectateur. Il est assez difficile de déterminer ce qui a bien pu bouleverser à ce point les journalistes outre-Atlantique dans cette énième redite de Bonnie & Clyde filmée de manière naturaliste afin de se rapprocher du travail de Terrence Malick (La Balade Sauvage) ou du très beau film d’Andrew Dominik L’Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford dans lequel avait justement été révélé Casey Affleck. Si le long métrage dispose de son lot d’images magnifiques, Lowery étant parfaitement capable de capturer la beauté des paysages du Texas, cela ne suffit pas pour embarquer le spectateur. Il y a d’abord ce rythme lent et contemplatif qui finit par agacer tant cela n’apporte aucune contrepartie au public, à l’inverse d’un Malick qui s’en sert généralement pour nous embarquer dans un trip sensoriel vertigineux.

Cela pourrait demeurer acceptable si l’on était emporté par le souffle romanesque de cette intrigue. Mais c’est là où le bât blesse. Malgré l’interprétation assez forte de ses deux acteurs principaux, et particulièrement de Rooney Mara qui n’avait pas été aussi marquante depuis le Millenium de David Fincher il y a bientôt deux ans, le lien fort unissant les deux criminels n’est perceptible que par intermittences. Une faiblesse assez gênante puisque ce lien est supposé être le cœur du long métrage. Les Amants du Texas se rattrape davantage sur son aspect formel qui, à défaut d’être novateur, est plutôt honnête et plaisant. Çà et là, Lowery parvient même à composer quelques belles séquences, y compris une fusillade pas désagréable. Mais l’ensemble déçoit tant rien ne se démarque fondamentalement de ce qui a déjà été accompli de manière infiniment plus brillante ailleurs. Et le film se refuse à aborder frontalement des thématiques aussi denses que le regret, la culpabilité, le remord ou la rédemption. La bande originale parvient à sauver les meubles et accompagne parfois de manière judicieuse les scènes en épousant leur tempo lancinant. A l’instar du récent A la Merveille, un très beau livre d’images vide.

NOTE : 4.5 / 10

A SINGLE SHOT

A SINGLE SHOT

Réalisé par David M. Rosenthal.

Dans la lumière bleu pâle de l’aube, John Moon (Sam Rockwell) quitte son mobile home avec son chien et son fusil. Après s’être frayé un chemin à travers les montagnes boisées sans tenir compte du panneau y interdisant la chasse et la pêche, il vise un cerf, le rate puis tire à nouveau. Peu de temps après, il trouve une jeune femme agonisant dans la boue avec, à ses côtés, une lettre et des liasses de billets. Mais alors, à partir de cet instant, qui est le chasseur et qui est la proie ?

Date de sortie inconnue.

De prime abord, on sera tenté de réduire le long métrage de Rosenthal à une relecture, forcément inférieure, du No Country For Old Men des frères Coen. A plus d’un titre, la relation entre les deux est évidente : héros de classe très modeste, bled et caravanes paumés dans une nature très sauvage, truands violents, scènes de suspense palpables, acharnement d’un méchant omnipotent… Mais Rosenthal y substitue une bande originale un peu trop présente, qui flirte régulièrement avec celle de Shining, tout en ayant une certaine tendance à monter exagérément le volume sonore au lieu de privilégier un silence plus immersif et moins manipulateur. Néanmoins, le réalisateur fait preuve d’un savoir-faire et d’une dextérité indéniable qui donnent l’occasion au spectateur de frémir sur son siège devant des séquences plutôt angoissantes. Mais A Single Shot n’est pas qu’un thriller ayant un synopsis tenant sur un post-it. C’est aussi, et peut-être avant tout, un drame sec particulièrement sombre suivant un héros taciturne, abandonné et hanté par le remord après avoir abattu quelqu’un par accident. Un peu comme dans l’excellent Insomnia de Christopher Nolan, quoique ce dernier y ajoutait une ambiguïté pour le moins intéressante.

Cette fois, l’innocence, ou du moins la bonne intention initiale du personnage principal est clairement établie. Si le film ne se lance pas trop sur le terrain de la culpabilité, si ce n’est par quelques apparitions fantomatiques qui sont loin d’être les moments les plus convaincants du long métrage, A Single Shot préfère s’attarder sur une ambiance paranoïaque franchement étouffante qui prend le héros, et le spectateur par la même occasion, à la gorge. Sur ce plan, le film fait presque un sans-faute tant on est tenu en haleine jusqu’à une conclusion malheureusement bâclée et un tantinet incohérente. Néanmoins, à l’image d’un certain nombre de films à petit budget forcément limités en termes d’ambitions formelles, le principal atout de A Single Shot se trouve du côté de son casting. Il y a d’abord la présence d’acteurs excellents trop souvent réduits par Hollywood à des seconds rôles comme Jeffrey Wright, Ted Levine, le toujours inquiétant Jason Isaac ou encore William H. Macy. Mais A Single Shot est avant tout un film à la gloire de Sam Rockwell (7 Psychopathes, Moon) qui est quasiment de tous les plans. Son regard habité et ténébreux est pour beaucoup dans l’impact (modéré) que ce film pessimiste et violent a sur son spectateur.

NOTE : 6 / 10

BREATHE IN

BREATHE IN

Réalisé par Drake Doremus.

L’été touche à sa fin. Keith Reynolds (Guy Pearce), un professeur de musique, songe avec nostalgie à son passé d’artiste dans les rues de New York. Au contraire de sa femme, Megan (Amy Ryan), et de leur fille, Lauren (Mackenzie Davis), occupées de leur côté à préparer la prochaine rentrée en terminale de cette dernière, Keith trouve pour unique échappatoire les soirées où il peut jouer du violoncelle dans un prestigieux orchestre symphonique de Manhattan. Lorsque Megan décide d’accueillir chez eux Sophie (Felicity Jones), une lycéenne anglaise, dans le cadre d’un programme d’échange scolaire, Keith voit resurgir au contact de la jeune fille ce qu’il avait réussi jusqu’à présent à tenir refoulé…

Date de sortie inconnue.

Avec ce film de Drake Doremus, on reste encore dans le prévisible et dans le classicisme le plus total. Néanmoins, il s’agit là d’un classicisme impeccablement construit et assez efficace. La trame de Breathe In est quasiment éculée mais elle est traitée avec suffisamment d’intelligence pour permettre à la recette éprouvée de continuer à fonctionner comme à ses débuts. A l’inverse d’un Very Good Girls, le long métrage de Doremus cède cependant occasionnellement à un excès de conformisme et de morale bien-pensante. Là où le film de Foner ne montrait pas la possible relation entre le personnage adolescent de Dakota Fanning et l’adulte incarné par Peter Sarsgaard comme quelque chose de répréhensible, Doremus semble gêné par la différence d’âge entre les deux amoureux transis. De fait, la conclusion semi-pessimiste, où le destin se charge de rétablir l’ordre au sein de la famille selon des standards tout américains, ne surprendra pas grand monde. Malgré cela, le réalisateur parvient à mettre joliment en scène une belle histoire d’amour chaste entre un musicien refoulé et quadragénaire avec une adolescente pianiste dont le talent incroyable lui ramène brutalement tout ce qu’il avait mis de côté pour le « bien » de sa femme et de sa fille unique.

Sans jamais tomber dans l’excès d’effets lacrymaux et de pathos déplacé, Doremus parvient à élaborer de grands moments de grâce absolument bouleversants. A l’inverse des Amants du Texas qui traitait aussi d’une histoire d’amour tragique et impossible, Breathe In parvient à rendre palpable la tension érotique et le lien indéfectible qui unissent les deux protagonistes principaux. A plusieurs reprises, on croit même revoir l’ombre du Stoker de Park Chan-wook lors de séquences sexuelles métaphoriques (la scène de relaxation avec le « breathe in » du titre, l’adolescente qui se déchaine au piano sous le regard de son mentor-amant). Tous ces passages sensuels et émouvants, tantôt joyeux, tantôt mélancoliques, sont avant tout relevés par la très belle interprétation d’un Guy Pearce ayant enfin décidé qu’il était temps pour lui de revenir dans de bons longs métrages après les atroces Lock-Out, Prometheus et Iron Man 3. Ses partenaires ne déméritent pourtant pas, en particulier Felicity Jones dont la beauté mystérieuse irradie l’écran et rend parfaitement compréhensible l’émoi du personnage de Pearce en sa présence. La mise en scène de Doremus, sans oser accomplir des prouesses esthétiques novatrices ou étourdissantes, fait proprement le job en enjolivant un scénario sans grande audace mais minutieusement structuré.

NOTE : 6.5 / 10

ALL IS LOST

ALL IS LOST

Réalisé par J.C. Chandor.

Au cours d’un voyage en solitaire à travers l’océan Indien, un homme (Robert Redford) découvre à son réveil que la coque de son voilier de douze mètres a été percée lors d’une collision avec un container flottant à la dérive. Privé de sa radio et de ses instruments de navigation, l’homme se laisse prendre dans une violente tempête dont il survit de justesse malgré les réparations, son génie marin et une force physique défiant les années. Mais le soleil implacable, la menace des requins autour de lui et l’épuisement de ses maigres réserves obligent pourtant ce marin aguerri à regarder la mort en face…

Date de sortie : 11 décembre 2013.

Le nouveau film de J.C. Chandor était assez attendu lors de ce Festival de Deauville, et ce pour plusieurs raisons. D’abord pour l’icône Robert Redford, acteur-réalisateur-star d’une classe folle dont la filmographie incroyable en laisse plus d’un sur le carreau (Butch Cassidy et le Kid, L’Arnaque, Les Hommes du Président, Les Trois Jours du Condor, Out of Africa, L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux). L’attente était d’autant plus fébrile qu’il se retrouvait seul à l’écran pendant une heure et demie dans un rôle nécessitant une certaine carrure et avec lequel il n’avait qu’une quinzaine de répliques pour expliciter ses sentiments. L’autre raison est J.C. Chandor lui-même, réalisateur-scénariste de l’intéressant Margin Call qui avait été nommé aux oscars. Son second film est l’exact opposé de son premier qui était un long métrage choral assez bavard. Néanmoins, les deux films se rejoignent en montrant un individu qui voit son « environnement » partir en fumée. Dans Margin Call, les traders et l’humanité faisaient face à l’effondrement du monde de la finance ; dans All is Lost, un marin se retrouve coupé du reste de la civilisation et doit affronter des forces, ici naturelles, qui le dépassent. L’audace du film vient d’abord de son parti pris : un unique personnage et un seul décor, ce qui limite tout moyen de communication. La transmission de l’information ne peut se faire que par l’image et par une mise en scène qui doit être pointilleuse. Occasionnellement, All is Lost cède sur son principe lors d’un ou de deux monologues légèrement superflus.

Il y a deux grands gagnants avec ce « survival ». Le plus évident est Robert Redford qui revient en grâce après un affaiblissement de sa carrière d’acteur (il a accepté un second rôle dans le deuxième épisode de Captain America) et de réalisateur (ces trois derniers longs métrages ont été des fours aux USA et en France). Sa présence imposante permet au spectateur de rester captivé par cette histoire qui aurait vite pu tourner en rond en abusant de ficelles scénaristiques éculées ou exagérées. Si la majorité de son jeu se fait en intériorité, il sait à quel moment se lâcher pour montrer les faiblesses de son personnage lorsque son assurance et sa combativité tendent à se fissurer. A plusieurs reprises, son chemin de croix désespéré renvoie à quelques grands récits mythiques comme « Le Vieil Homme et la Mer ». Le gagnant le moins évident, mais qui devrait pourtant en retirer le plus de bénéfices, est Chandor lui-même. Son histoire tient en premier lieu grâce à ses grandes capacités de narrateur et de metteur en scène. Si Margin Call pouvait avoir tendance à s’éparpiller et à trop se reposer sur d’interminables échanges de dialogues surexplicatifs, All is Lost lui permet de gagner en autonomie et en audace.

Chandor orchestre ainsi des passages d’une rare tension que la caméra filme avec un brio et un semblant de réalisme régulièrement admirable : la longue séquence de la tempête tient en haleine grâce à la précision de ses cadrages, de son montage et de ses effets spéciaux étonnement réussis qui renvoient aux plus beaux déchainements climatiques du chef d’œuvre de Peter Weir Master and Commander. Le long métrage est garni de plans, notamment sous-marins, dont la beauté sidère. Le résultat donne un film de type paradoxal : un « huis clos » en plein air. Mais comme tout « survival » abouti, la qualité de ce All is Lost ne réside pas dans sa spectacularité (bien qu’il soit régulièrement spectaculaire) mais dans sa capacité à représenter cinématographiquement la fragilité de la condition humaine. A l’instar du ténébreux Territoire des Loups de Joe Carnahan l’année précédente, All is Lost parvient à ce que ce sentiment d’impuissance, ressenti par un être aussi infime que l’homme envers les forces démesurées d’une nature sans pitié et l’immensité quasi-infernale de son univers, nous prenne à la gorge. Un bon avant-gout du prochain Gravity d’Alfonso Cuaron avec lequel il devrait partager plus d’un point commun.

NOTE : 7 / 10

THE RETRIEVAL

THE RETRIEVAL

Réalisé par Chris Eska.

En marge de la guerre de Sécession, un jeune garçon (Ashton Sanders) est envoyé au nord du pays par un gang de chasseurs de primes afin de retrouver la trace d’un homme recherché par la justice (Tishuan Scott).

Date de sortie inconnue.

Dans la compétition du Festival de Deauville, les genres sont rarement variés. La très grande majorité est constituée de drames tandis que quelques comédies (dramatiques) viennent sporadiquement égailler ce défilé. Bien qu’ils s’agissent souvent de longs métrages franchement moins misérabilistes que les œuvres putassières et faussement provocatrices que l’on présente à Cannes, on ne peut nier que le cinéma américain à petit budget n’aime rien tant qu’à représenter une réalité plus ou moins terre-à-terre. L’année précédente, seul le très beau Les Bêtes du Sud Sauvage de Benh Zeitlin (qui avait remporté le Grand Prix et le Prix du public) avait osé s’aventurer du côté de la fable merveilleuse. Cette année, The Retrieval est l’une de ces exceptions au sein d’une compétition un tantinet plus ouverte au thriller. Parce que c’est lui-aussi un western avec des Noirs pour héros, on pourrait le voir à tort comme la version « indé » de Django Unchained. Ce serait cependant une affiliation plutôt absurde, bien qu’ils aient effectivement quelques points communs comme leur récit initiatique qui sous-tendent toute leur histoire.

L’une des différences, et non des moindres, qui est notable avec le long métrage de Quentin Tarantino est que The Retrieval n’est pas un film accordant une prédominance aux dialogues ciselés. Sans être silencieux comme un film de Sergio Leone, le film d’Eska préfère privilégier les instants de calme, à la fois contemplatifs et souvent très premier degré. Il n’y a presque aucune touche d’humour hormis quelques répliques « bad-ass » magnifiquement balancées par le personnage charismatique, mystérieux et quasi-mythologique incarné par Tishuan Scott. Ce dernier exerce une immense fascination auprès du jeune héros qui aime évidemment à le considérer comme un père de substitution après avoir été abandonné par son paternel naturel. La violence y est aussi modérée et moins grand guignolesque que chez Tarantino. Le véritable écart entre ces deux films tient toutefois au traitement de la question noire : paradoxalement, le « blockbuster » s’y montre plus frondeur et rentre-dedans que le film « indé » qui l’écarte régulièrement. Les héros auraient pu être blancs que cela n’aurait pas altéré grand-chose à l’intrigue.

The Retrieval est un mélange entre le western, le film d’aventure où le drame transparait avant tout par le dilemme poursuivant le jeune garçon (doit-il révéler le piège à son ami au risque de mourir à son tour ?) ainsi que par le passé de l’homme recherché dont l’histoire d’amour avec la femme de sa vie a tourné au vinaigre. Au final, le film récent qui pourrait le plus ressembler à The Retrieval est vraisemblablement Mud. Au même titre que le film de Nichols, le long métrage d’Eska est avant tout une œuvre de mecs pour les mecs. Un beau film sur l’amitié masculine, sur le rapport conflictuel entre un fils et son père (même de substitution), sur la fascination pour un mentor représentant cette incarnation de l’homme intègre et courageux que l’on souhaiterait devenir une fois adulte, sur l’entente impossible avec le sexe féminin,… Si The Retrieval ne peut se permettre de se lancer dans de grandes scènes où l’ampleur de la reconstitution historique terrasserait le spectateur (l’unique bataille étant clairement d’une échelle « mineure »), il parvient à retourner son désavantage financier en resserrant son histoire sur deux fil conducteur : le conflit intérieur qui dévore le jeune garçon et sa sortie de l’adolescence pour entrer dans un monde cruel où il saura survivre tout en assumant ses choix, aussi dangereux soient-ils.

NOTE : 7.5 / 10

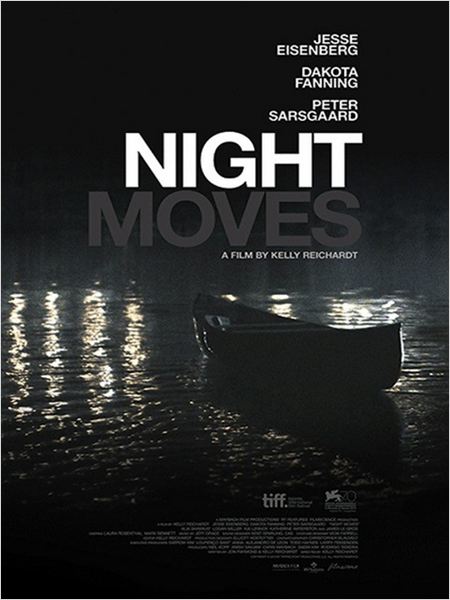

NIGHT MOVES

NIGHT MOVES

Réalisé par Kelly Reichardt.

Trois écologistes radicaux, Josh (Jesse Eisenberg), Dena (Dakota Fanning) et Harmon (Peter Sarsgaard), décident de mener ensemble l’action la plus spectaculaire de leurs vies : l’explosion d’un barrage hydroélectrique, qui représente pour eux tout ce qu’ils méprisent, le symbole même d’une culture industrielle consommatrice d’énergies et destructrice des ressources naturelles...

Date de sortie inconnue.

Le nouveau film de Kelly Reichardt (le western La Dernière Piste avec Michelle Williams et Paul Dano) est celui qui a été récompensé par le Grand Prix. Il était à juste titre l’un des longs métrages les plus envoutants et aboutis de la compétition. Si le casting y est des plus convaincants, on y retrouve d’ailleurs Dakota Fanning et Peter Sarsgaard qui partageaient aussi l’affiche du très beau Very Good Girls, Night Moves est avant tout un film de Jesse Eisenberg. L’acteur qui avait livré une interprétation sidérante de Mark Zuckerberg dans le chef d’œuvre de David Fincher The Social Network s’était un peu perdu entre des films indépendants jamais visibles et de grosses productions indigentes (30 Minutes Maximum, Insaisissables). Night Moves marque son retour dans un premier rôle digne de son talent. Même si l’ombre de Zuckerberg le poursuivra jusqu’à la fin de sa carrière, il parvient à se démarquer dans ce rôle d’écologiste extrémiste qui sombre dans la paranoïa une fois que le remord et la culpabilité l’ont assaillis après son attentat à l’encontre d’un barrage.

La séquence voyant justement l’exécution de cet acte criminel, qui se trouve à un moment pivot de l’intrigue, est clairement l’un des plus beaux moments cinématographiques de ce Festival. Un morceau de tension rondement mené de près d’une vingtaine minutes ponctué d’un minimum de dialogues. Car contrairement à certains autres films de la compétition où elle avait tendance à s’effacer devant des acteurs portés par la grâce, la mise en scène ne se laisse pas mettre de côté. Reichardt avait déjà montré qu’elle était loin d’être un manche dans ce domaine et parvient à créer une ambiance oppressante et lyrique qui enveloppe adéquatement son scénario passionnant. Quelques-uns des plus beaux plans de l’année se trouvent dans Night Moves tant leur composition et leurs couleurs lorgnent vers la peinture : la lente remontée de la rivière en bateau vers le barrage, l’unique plan de grue du film pour symboliser la culpabilité qui assaillit l’antihéros lorsqu’il découvre la terrible conséquence de son acte rebelle, les phares d’une voiture qui prennent l’apparence d’une paire d’yeux malveillants épiant l’éco-terroriste,…

Impeccablement joué, Dakota Fanning y fait même preuve de davantage de maturité que dans Very Good Girls où elle était déjà très convaincante, et magnifiquement filmé, Night Moves ne laisse pas de côté son histoire en parvenant à faire ressentir une angoisse sourde ainsi que la position inconfortable des trois personnages principaux alors que l’étau se resserre autour d’eux. Cela donne un thriller anxiogène qui n’hésite pas à aborder directement des questionnements pour le moins complexes : peut-on justifier un acte criminel s’il part d’une bonne intention ? Quelle est la frontière entre la légalité et l’illégalité ? La défense d’une bonne cause doit-elle passer outre les lois pour être efficace ? Et si oui, cela ne peut-il pas entacher le bienfondé de ce combat ? Cette histoire très pessimiste est enfin révélatrice sur la façon dont la part d’ombre qui se terre au fond de nous-même a une certaine tendance à faire prévaloir l’instinct de survie (éviter le réchauffement climatique, éviter la prison) sur la morale et la vie d’autrui.

NOTE : 8 / 10

WE ARE WHAT WE ARE

WE ARE WHAT WE ARE

Réalisé par Jim Mickle.

Les Parker sont connus dans le village pour leur discrétion et leur isolement. Derrière les portes closes de sa maison, le patriarche Frank (Bill Sage) dirige sa famille avec rigueur et fermeté. Après le décès brutal de leur mère, Iris (Ambyr Childers) et Rose (Julia Garner), les deux adolescentes Parker, vont devoir s’occuper de leur jeune frère, Rory (Jack Gore). Face à de nouvelles responsabilités, elles n’ont d’autre choix que de se soumettre à l’autorité d’un père déterminé à perpétuer à tout prix une tradition familiale des plus macabres. Quand une tempête torrentielle s’abat sur la région, les fleuves débordent et les autorités locales découvrent peu à peu certains indices qui les conduisent immanquablement vers la famille Parker et son terrible secret.

Date de sortie inconnue.

On en arrive enfin au choc de cette compétition. Sa première projection dans une pleine salle de mille six cents places a été pour le moins très houleuse : une bonne moitié a copieusement hué le long métrage lors de son dernier quart d’heure, au moins une centaine de personnes se sont ruées précipitamment vers la sortie pour déverser leur colère vers les caméras des journalistes avec un air outré, et seul un petit quart du public restant tenta d’applaudir et de soutenir un cinéaste hilare qui découvrait l’ouverture d’esprit des spectateurs français. Dans cette ambiance de stade de foot surchauffé s’achevait le conte horrifique de Mickle, « remake » d’un film mexicain méconnu parait-il beaucoup plus gore que sa version américaine. Il n’en fallait pas plus pour que la presse et les sites de cinéma sur Internet affublent l’impressionnant We Are What We Are du sobriquet de « grand scandale de Deauville ». Sans rien retirer aux très nombreuses qualités de ce long métrage, il faut avouer que le film ne peut choquer que les vieux bourgeois n’ayant pas vu un seul thriller fantastique ou horrifique de leur vie : on n’ose imaginer les réactions si L’Exorciste ou Taxi Driver avaient dû être présenté pour la première fois à cette occasion !

Peu importe et passons outre la surexcitation (pour le coup scandaleuse) de spectateurs qui ont toujours dû regarder avec condescendance le cinéma de genre. We Are What We Are n’a pas gagné le Prix du public, mais que vaut-il lorsque le public est d’un tel niveau ? Sans être révolutionnaire, le long métrage de Mickle est une œuvre parfaitement élaborée qui sait jongler jusqu’au bout entre une ambiance apocalyptique d’une noirceur phénoménale (la pluie continue qui fait office de punition divine lavant les péchés des personnages principaux), une imagerie gothique fantastique (le père étant littéralement filmé comme un ogre de conte dont la cruauté et la férocité rappellent celles du sinistre Barbe Bleue ou du géant dans le « Petit Poucet »), une violence graphique que ne renierait pas l’actuel cinéma espagnol et une ironie macabre. S’il m’est difficile de juger si la version de Mickle est supérieure au long métrage original, on peut au moins certifier que le cinéaste a su reprendre cette histoire pour l’incorporer dans un contexte américain en l’axant sur l’extrémisme religieux, faisant ainsi du film une parabole sur l’embrigadement sectaire et idéologique.

Tout le film suit le combat de deux jeunes filles qui refusent les traditions morbides que leur père a hérité de ses lointains ancêtres. Le cannibalisme, puisque c’est de cela dont il est question (on l’apprend à mi-parcours), apparait alors comme une malédiction, une maladie quasi-génétique qui se transmet de génération en génération. Les deux jolies enfants blondes, toujours vêtues de robes d’un blanc immaculée, parviendront-elles à échapper aux crocs de leur ogre de père ? On pourra sans problème affilier le long métrage aux contes de Perrault et de Grimm dont on oublie trop souvent la charge subversive et l’insidieuse violence physique ou psychologiques. We Are What We Are est aussi la plus percutante variation sur le cannibalisme faite depuis l’excellent et injustement méconnu Vorace avec Guy Pearce et Robert Carlyle. Le scénario très intelligent et la mise en scène inspirée parviennent à enchainer très efficacement les coups de théâtre choquants, les scènes de suspense insoutenables et les passages plus sensibles montrant le désarroi des deux adolescentes qui tentent de s’extirper de ce carcan monstrueux que leur impose leur père.

A ce titre, et une fois n’est pas coutume, le casting est impeccable. Bravo à vous si vous parvenez à y reconnaitre Kelly McGillis, l’inoubliable et sexy institutrice blonde de Top Gun ! Si Bill Sage compose un monstre humain abominable comme on en n’avait plus vu depuis Sergio Lopez dans le sublime Labyrinthe de Pan, un autre conte violent qui suivait une adolescente confrontée à une série de créatures dont la plus atroce se révélait être le colonel franquiste dont sa mère s’entichait, ce sont les deux jeunes actrices qui se partagent la part du lion. On retiendra particulièrement la fascinante et troublante Julia Garner que l’on pouvait déjà voir en compétition à Deauville l’année d’avant dans le non moins étrange Eletrick Children. Elles parviennent toutes les deux à distiller un savant mélange entre une fragilité toute féminine et une dureté qui contraste diamétralement. Si le long métrage prend son temps pour installer une atmosphère oppressante et tordue, c’est sa conclusion qui le fait passer dans une autre stratosphère. Une fin visiblement polémique, pourtant bien moins provocatrice que terriblement logique puisqu’elle voit le résultat de ce que Mickle annonçait depuis le départ : l’embrigadement, la régression vers la bestialité, la transmission familiale, etc… Le tout dans une radicalité et une barbarie tétanisante qui apparait comme le plus gros coup de folie suicidaire, mais absolument inoubliable, de cette compétition. Guillermo Del Toro va adorer !

NOTE : 8.5 / 10

/image%2F0568383%2F20140204%2Fob_e6c6b1_img-17513182416006.jpeg)