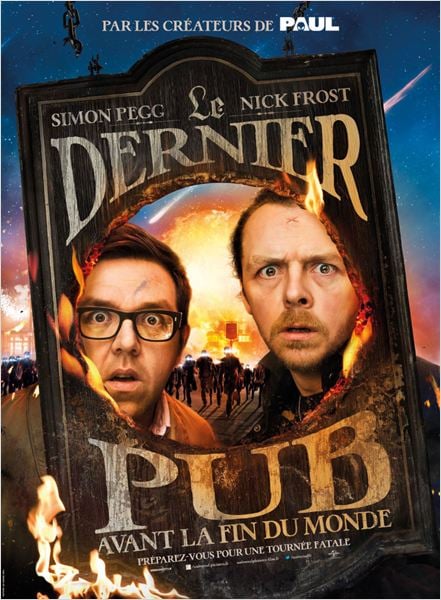

Titre original : The World’s End

Film britannique sorti le 28 août 2013

Réalisé par Edgar Wright

Avec Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman,…

Comédie, Science-fiction

Le 22 juin 1990, dans la petite ville anglaise de Newton Haven, cinq adolescents au comble de l’âge ingrat fêtent la fin des cours en se lançant dans une tournée épique des pubs de la ville. Malgré leur enthousiasme, et avec l’absorption d’un nombre impressionnant de pintes de bière, ils ne parviennent pas à leur but, le dernier pub sur leur liste : « The World’s End » (La Fin du Monde). Une vingtaine d’années plus tard, nos cinq mousquetaires ont tous quitté leur ville natale et sont devenus des hommes avec femme, enfants et responsabilités, à l’alarmante exception de celui qui fut un temps leur meneur, Gary King, un quarantenaire tirant exagérément sur la corde de son adolescence attardée. L’incorrigible Gary, tristement conscient du décalage qui le sépare aujourd’hui de son meilleur ami d’antan Andy, souhaite coûte que coûte réitérer l’épreuve de leur marathon alcoolisé. Il convainc Andy, Steven, Oliver et Peter de se réunir un vendredi après-midi. Gary est comme un poisson dans l’eau. Le défi : une nuit, cinq potes, douze pubs, avec un minimum d’une pinte chacun par pub. À leur arrivée à Newton Haven, le club des cinq retrouve Sam, la sœur d’Oliver pour qui Gary et Steven en pincent toujours. Alors que la fine équipe tente, tant bien que mal, d’accorder le passé avec le présent, une série de retrouvailles avec de vieilles connaissances et des lieux familiers les font soudain prendre conscience que le véritable enjeu, c’est l’avenir, non seulement le leur, mais celui de l’humanité entière, et arriver à « La Fin du Monde » devient le dernier de leurs soucis...

Des nouveaux réalisateurs apparus la décennie précédente, l’un des plus marquants et des plus évidents est le britannique Edgar Wright. Ce cinéaste, estampillé « geek » de manière réductrice et de façon parfois très condescendante, a su faire preuve en une dizaine d’années d’immenses qualités de monteur, de cadreur, de scénariste et de directeur d’acteurs. On l’affile très souvent au duo comique Simon Pegg-Nick Frost avec lequel il a travaillé pendant une bonne partie de sa carrière. Wright a fait ses premières armes à la télévision anglaise, notamment par la très sympathique et dynamique série « Spaced », avant de se lancer dans le cinéma avec Shaun of the Dead. Ce film de zombies, qui demeure l’un des meilleurs du genre à être apparu ces trente dernières années, mélangeait l’horreur, la romance, le drame et surtout la comédie avec une efficacité qui laissait pantois. Il initiait ce que l’on appellerait bientôt la trilogie « Cornetto » (la glace que mangeaient les deux héros incarnés par Pegg et Frost). Le principe était simple : aborder sous l’angle de la parodie respectueuse des genres bien précis. Cet amour du genre est l’une des clés de la réussite des films de Wright : pas d’opportunisme, pas d’intéressement égoïste, pas d’autosatisfaction.

Le film de zombie « seventies » à la sauce George Romero fut donc le premier choisi. Ce fut aussi l’unique gros succès de ce cinéaste qui est notamment détesté par des distributeurs français semblant s’échiner à saborder la moindre de ses chances de réunir un public un tant soit peu conséquent. Le second volume fut consacré au « buddy movie » policier et au film d’action comme L’Arme Fatale, Point Break, Bad Boys ou les longs métrages « nineties » de Tony Scott. Là encore, la réussite du film était totale bien que le génie de la démarche était moins immédiatement discernable. Dans Shaun of the Dead, le cœur du film était la nécessité pour son antihéros apathique (comme un zombie) de devenir adulte et d’essayer d’avancer de manière plus assurée aux côtés de celle qu’il aime au lieu de déambuler sans but. Il y avait un fond romanesque dans ce premier opus que n’avait pas forcément ce second « épisode » qui se focalisait sur une amitié masculine entre deux individus opposés. Là où Shaun of the Dead incitait un adulescent à prendre ses responsabilités, Hot Fuzz incitait un adulte étriqué et procédurier à accepter un peu d’excentricité pour pimenter son existence. Dans les deux cas, malgré certaines apparences, Simon Pegg y incarnait le vrai « looser » (les femmes ne l’abandonnaient pas pour rien) qui devait trouver une voie pour devenir un « winner » (un homme qui sauve celle qu’il aime, un policier qui trouve d’autres satisfactions que professionnelles).

Le film de zombie « seventies » à la sauce George Romero fut donc le premier choisi. Ce fut aussi l’unique gros succès de ce cinéaste qui est notamment détesté par des distributeurs français semblant s’échiner à saborder la moindre de ses chances de réunir un public un tant soit peu conséquent. Le second volume fut consacré au « buddy movie » policier et au film d’action comme L’Arme Fatale, Point Break, Bad Boys ou les longs métrages « nineties » de Tony Scott. Là encore, la réussite du film était totale bien que le génie de la démarche était moins immédiatement discernable. Dans Shaun of the Dead, le cœur du film était la nécessité pour son antihéros apathique (comme un zombie) de devenir adulte et d’essayer d’avancer de manière plus assurée aux côtés de celle qu’il aime au lieu de déambuler sans but. Il y avait un fond romanesque dans ce premier opus que n’avait pas forcément ce second « épisode » qui se focalisait sur une amitié masculine entre deux individus opposés. Là où Shaun of the Dead incitait un adulescent à prendre ses responsabilités, Hot Fuzz incitait un adulte étriqué et procédurier à accepter un peu d’excentricité pour pimenter son existence. Dans les deux cas, malgré certaines apparences, Simon Pegg y incarnait le vrai « looser » (les femmes ne l’abandonnaient pas pour rien) qui devait trouver une voie pour devenir un « winner » (un homme qui sauve celle qu’il aime, un policier qui trouve d’autres satisfactions que professionnelles).

Après la parenthèse Scott Pïlgrim vs. the World, première expérience américaine qui lui permit de s’essayer à des productions plus lourdes et de s’atteler à des scènes d’action et de combats chorégraphiés plus amples, la co-écriture de l’excellent scénario des Aventures de Tintin par Steven Spielberg et le « developpment hell » de l’adaptation cinématographique du super-héros de Marvel, Ant-Man (qui pourrait enfin aboutir pour permettre la sortie du film au cours de l’été 2015), Wright a enfin pu conclure sa trilogie avec The World’s End. Un titre évidemment bêtement retraduit en France par Le Dernier Pub avant la fin du monde. Le film lui-même a vu ses chances de succès être clairement amoindries par les distributeurs français qui ont proposé 90% des copies en VF (sur une petite centaine au total), sachant que la majeure partie de l’humour présent dans le long métrage est d’ordre linguistique. Contrairement à ce que l’on peut croire, le long métrage ne s’attaque pas au film catastrophe (quoiqu’un peu, il faut bien le reconnaitre) mais au bien moins populaire « body snatcher movie ». De là peut déjà s’expliquer en partie la réception un peu plus froide du long métrage par rapport à ses deux « compagnons ».

Pourtant, le choix de ce genre cinématographique est tout ce qu’il y a de plus logique puisqu’il fait encore une fois écho à l’angoisse existentielle de son héros principal. Dans Shaun of the Dead, la figure du zombie reflétait la léthargie dans laquelle se complaisait son personnage principal et contre laquelle il devait lutter s’il voulait garder la femme de sa vie. Dans Hot Fuzz, l’immiscion de l’hystérie du film d’action venait bouleverser le quotidien, barbant de réalisme et de logique, d’un policier aux habitudes carrées chez qui la notion d’amusement et d’expressivité frisait le néant. La fusillade géante à la fin, en plus de jouer avec les clichés de la tranquille campagne anglaise, servait d’exutoire pour un héros qui se libérait de son auto-enfermement. Dans The World’s End, le « body snatcher » ou littéralement le « voleur de corps » vient accréditer la vision biaisée de Gary King qui croit que les choses (ici, les enveloppes charnelles) sont les mêmes alors qu’elles ont changées. Par extension, cette figure devient la métaphore du malaise qu’engendre la nostalgie auprès de ces cinq héros : le village et les êtres de leur enfance ont la même apparence mais ont évolué avec le temps au point qu’ils ne les reconnaissent plus. Quelque chose les a pervertis.

Pourtant, le choix de ce genre cinématographique est tout ce qu’il y a de plus logique puisqu’il fait encore une fois écho à l’angoisse existentielle de son héros principal. Dans Shaun of the Dead, la figure du zombie reflétait la léthargie dans laquelle se complaisait son personnage principal et contre laquelle il devait lutter s’il voulait garder la femme de sa vie. Dans Hot Fuzz, l’immiscion de l’hystérie du film d’action venait bouleverser le quotidien, barbant de réalisme et de logique, d’un policier aux habitudes carrées chez qui la notion d’amusement et d’expressivité frisait le néant. La fusillade géante à la fin, en plus de jouer avec les clichés de la tranquille campagne anglaise, servait d’exutoire pour un héros qui se libérait de son auto-enfermement. Dans The World’s End, le « body snatcher » ou littéralement le « voleur de corps » vient accréditer la vision biaisée de Gary King qui croit que les choses (ici, les enveloppes charnelles) sont les mêmes alors qu’elles ont changées. Par extension, cette figure devient la métaphore du malaise qu’engendre la nostalgie auprès de ces cinq héros : le village et les êtres de leur enfance ont la même apparence mais ont évolué avec le temps au point qu’ils ne les reconnaissent plus. Quelque chose les a pervertis.

Cette perversion interne peut avoir plusieurs causes. La plus évidente et premier degré est l’entité extraterrestre qui s’acharne à modeler la Terre et l’Humanité dans un moule conformiste qui empêcherait la planète de se démarquer des autres mondes habitables. Par extension, The World’s End devient donc une œuvre révolutionnaire condamnant l’homogénéisation de la société (la charge contre Starbucks, les deux premiers pubs identiques sans la moindre personnalité, l’omniprésence des « jumeaux ») au point de considérer que l’audace et l’échec humain ont plus de valeurs, d’importances et de richesses que l’uniformisation voire la perfection. Beaucoup ont déjà dit de la confrontation finale entre les héros humains et l’Entité extraterrestre qu’elle était la métaphore à peine déguisée des réunions qui ont dû avoir lieu entre l’artiste foufou et libre Wright et les costards-cravates étriqués et apeurés par d’extravagance de Marvel lors de la préproduction d’Ant-Man. On serait tenté de les croire tant le « monologue » humain pourrait s’apparenter à l’exposition de la note d’intention cinématographique de Wright.

L’autre cause de ce changement des individus peut être perçue de manière plus imagée : il s’agit dans ce cas-là du temps qui passe. The World’s End est un long métrage sur les effets néfastes de la nostalgie d’une époque révolue. A trop lorgner vers le passé, on finit par y rester bloqué. C’est ce qui est arrivé à Gary King (Simon Pegg, qui incarne encore le « looser » devant évoluer) : il reste persuadé que l’apogée de sa vie a été cette fameuse nuit où lui et ses quatre potes ont tenté de faire la tournée des bars. Une nuit pleine de promesses où tout s’offrait à eux mais qui s’est conclu de manière décevante puisque la troupe n’est pas parvenue jusqu’au dernier bar « La Fin du Monde ». Si ses quatre amis ont su dépasser cet échec symbolisant la douloureuse fin de l’innocence leur permettant d’entrer dans le monde froid et angoissant des adultes, King s’est enfermé sur lui-même. Comme il est persuadé que cette nuit a été la meilleure de son existence et que son « inaboutissement » est la cause de son inadaptabilité sociale, King est depuis obsédé par l’idée de recommencer cette quête afin de la remporter. C’est un voyage dans le temps que prépare King à ses amis, une plongée dans le passé afin de réparer une ancienne erreur et ainsi altérer son futur ; à ce titre, Wright a avoué qu’il voulait que The World’s End soit le premier long métrage sur le voyage temporel qui n’utilise pas une machine à remonter le temps.

L’autre cause de ce changement des individus peut être perçue de manière plus imagée : il s’agit dans ce cas-là du temps qui passe. The World’s End est un long métrage sur les effets néfastes de la nostalgie d’une époque révolue. A trop lorgner vers le passé, on finit par y rester bloqué. C’est ce qui est arrivé à Gary King (Simon Pegg, qui incarne encore le « looser » devant évoluer) : il reste persuadé que l’apogée de sa vie a été cette fameuse nuit où lui et ses quatre potes ont tenté de faire la tournée des bars. Une nuit pleine de promesses où tout s’offrait à eux mais qui s’est conclu de manière décevante puisque la troupe n’est pas parvenue jusqu’au dernier bar « La Fin du Monde ». Si ses quatre amis ont su dépasser cet échec symbolisant la douloureuse fin de l’innocence leur permettant d’entrer dans le monde froid et angoissant des adultes, King s’est enfermé sur lui-même. Comme il est persuadé que cette nuit a été la meilleure de son existence et que son « inaboutissement » est la cause de son inadaptabilité sociale, King est depuis obsédé par l’idée de recommencer cette quête afin de la remporter. C’est un voyage dans le temps que prépare King à ses amis, une plongée dans le passé afin de réparer une ancienne erreur et ainsi altérer son futur ; à ce titre, Wright a avoué qu’il voulait que The World’s End soit le premier long métrage sur le voyage temporel qui n’utilise pas une machine à remonter le temps.

C’est là qu’on en vient à l’aspect du film qui a le plus surpris et qui est celui qui condense le plus de critiques de la part de ses détracteurs. C’est évidemment ce même aspect qui fait toute la beauté de ce troisième épisode qui s’impose comme le plus audacieux et le plus ambitieux de la trilogie. Contrairement à ce que vendent les bandes annonces, The World’s End se démarque des deux autres opus par son humour plus amer. Non pas que les blagues soient moins drôles, loin de là même, mais le ratio de gags et de bons mots est sciemment un iota en dessous de ceux de Shaun of the Dead et de Hot Fuzz. Le film est aussi le moins référentiel de son auteur, et il faut vraiment attendre les vingt dernières minutes pour retrouver des traces d’autres œuvres majeures de la culture « geek » comme Le Seigneur des Anneaux, Star Wars ou encore la dernière scène qui cite Mad Max 2. Si citations il y a, elles viennent davantage de la culture médiévale anglo-saxonne et particulièrement des récits des chevaliers de la Table Ronde (il n’y a qu’à voir les noms des héros qui révèlent leur propre fonction au cours de l’intrigue). La tournée des bars prend alors l’allure d’une quête du « Graal » dont l’ultime récompense serait cette pinte de bière dans la dernière taverne qui confèrerait à King la « jeunesse » éternelle : cette scène n’est d’ailleurs pas sans rappeler le fameux face-à-face entre Indiana Jones et l’idole dorée dans la célébrissime introduction des Aventuriers de l’Arche Perdue.

Si l’ensemble du film demeure assez léger entre ses combats d’arts martiaux (Jackie Chan et sa « technique de l’homme ivre »), ses effets de montage et ses enchainements de répliques menés magnifiquement par un Simon Pegg et un Nick Frost au sommet de leur forme (ce dernier a droit à un très beau rôle qui le voit devenir un guerrier barbare d’une grande puissance après avoir cédé à quelques verres de bière), The World’s End laisse un arrière-goût âpre, notamment par sa dernière demi-heure où les effets de cet « échec » de jeunesse sur Gary King se révèlent peu à peu au fil de séquences de plus en plus touchantes et dramatiques (il est dépressif, suicidaire, alcoolique et toxicomane). Parce qu’il ose s’atteler à un récit plus émouvant, moins basé sur la parodie et la citation que sur la métaphore et la digestion parfaite des références afin de les resservir de façon à faire progresser l’intrigue et à révéler un état d’esprit des personnages, Edgar Wright a gagné en maturité. Si le cinéaste anglais avait déjà orchestré des séquences touchantes dans ses précédents films, jamais il ne s’était aventuré aussi loin et de manière aussi réfléchie dans le domaine des sentiments. Il y a quelque chose de profondément bouleversant et d’universel dans le parcours terrible de Gary King. Cette tristesse absolue devant un avenir qui ne nous plait pas, cette peur des responsabilités, ce regret des choses du passé que l’on croit (à tort) toujours plus merveilleuses que ce que l’on a à présent, ce sont aussi un peu les nôtres.

Si l’ensemble du film demeure assez léger entre ses combats d’arts martiaux (Jackie Chan et sa « technique de l’homme ivre »), ses effets de montage et ses enchainements de répliques menés magnifiquement par un Simon Pegg et un Nick Frost au sommet de leur forme (ce dernier a droit à un très beau rôle qui le voit devenir un guerrier barbare d’une grande puissance après avoir cédé à quelques verres de bière), The World’s End laisse un arrière-goût âpre, notamment par sa dernière demi-heure où les effets de cet « échec » de jeunesse sur Gary King se révèlent peu à peu au fil de séquences de plus en plus touchantes et dramatiques (il est dépressif, suicidaire, alcoolique et toxicomane). Parce qu’il ose s’atteler à un récit plus émouvant, moins basé sur la parodie et la citation que sur la métaphore et la digestion parfaite des références afin de les resservir de façon à faire progresser l’intrigue et à révéler un état d’esprit des personnages, Edgar Wright a gagné en maturité. Si le cinéaste anglais avait déjà orchestré des séquences touchantes dans ses précédents films, jamais il ne s’était aventuré aussi loin et de manière aussi réfléchie dans le domaine des sentiments. Il y a quelque chose de profondément bouleversant et d’universel dans le parcours terrible de Gary King. Cette tristesse absolue devant un avenir qui ne nous plait pas, cette peur des responsabilités, ce regret des choses du passé que l’on croit (à tort) toujours plus merveilleuses que ce que l’on a à présent, ce sont aussi un peu les nôtres.

En finissant sa trilogie sur un film traitant des méfaits de la nostalgie tout en parlant de la nécessité de grandir, Wright conclut logiquement une partie de sa carrière et prépare la suivante. Car c’est une véritable conclusion dont il s’agit lors de ces vingt dernières minutes crépusculaires qui réemploient magnifiquement quelques célèbres passages du cinéma fantastique : la séquence des cicatrices, mix des Dents de la Mer et de The Thing, qui révèle les blessures physiques et psychologiques qu’a infligé King à ses amis ; le combat entre Pegg et Frost qui renvoie aux duels finaux entre Luke Skywalker-Dark Vador (Star Wars : Le Retour du Jedi) ou Frodon et Sam (Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi) ; le monologue final renvoyant à celui de Mad Max 2 afin de transformer les héros en des figures mythologiques de récits initiatiques ;…. Wright est au sommet de ses capacités. Il gère impeccablement l’humour et le rythme qui doit aller avec, il sait dorénavant manier les effets dramatiques avec une dextérité que Judd Apatow ne serait pas loin de lui envier, il parvient à enchainer impeccablement des ruptures de tons très risquées, il filme les scènes d’action avec une inventivité rare (la séquence des toilettes où l’affrontement entre les cinq amis contre les cinq « robots » se fait lors d’un plan séquence accentuant les effets éthyliques dont ils commencent à souffrir ; au point qu’ils ne réagiront plus avec cohérence face à la menace au fur et à mesure que progresse l’histoire),….

Mais ce génie pleinement assumé sert d’abord une œuvre d’une sincérité qui prend à la gorge tout en étant d’une incroyable maitrise formelle et d’une grande richesse scénaristique (tous les cinq héros sont fouillés et possèdent leurs propres fêlures, la symbolique littérale de la fin du monde pour représenter la sortie de l’adolescence). The World’s End, en plus d’être une comédie jouissive, un drame très touchant, une aventure extrêmement dynamique et le meilleur « body snatcher movie » depuis des lustres, est un magnifique film sur la peur du futur, sur la nécessité d’y faire fi et de s’y plonger pour évoluer, sur l’aspiration à la liberté et à la différence fièrement assumée, ainsi que sur les dangers du conformisme et de la rentrée dans le rang. Mais c’est avant tout l’un des plus beaux et l’un des plus complexes longs métrages qui aient été élaborés sur la force et aussi (paradoxalement) l’extrême fragilité d’une amitié. Si l’on ajoute une B.O. absolument enthousiasmante à la photographie sublime et aux « caméos » savoureux d’une partie du casting de la trilogie « Cornetto » et de « Spaced », que ce soit la musique composée par Steven Price ou bien le choix toujours très inspiré des très nombreuses chansons qui émaillent l’intrigue, vous saurez facilement où il fallait se précipiter pour voir le meilleur divertissement de cet été.

Mais ce génie pleinement assumé sert d’abord une œuvre d’une sincérité qui prend à la gorge tout en étant d’une incroyable maitrise formelle et d’une grande richesse scénaristique (tous les cinq héros sont fouillés et possèdent leurs propres fêlures, la symbolique littérale de la fin du monde pour représenter la sortie de l’adolescence). The World’s End, en plus d’être une comédie jouissive, un drame très touchant, une aventure extrêmement dynamique et le meilleur « body snatcher movie » depuis des lustres, est un magnifique film sur la peur du futur, sur la nécessité d’y faire fi et de s’y plonger pour évoluer, sur l’aspiration à la liberté et à la différence fièrement assumée, ainsi que sur les dangers du conformisme et de la rentrée dans le rang. Mais c’est avant tout l’un des plus beaux et l’un des plus complexes longs métrages qui aient été élaborés sur la force et aussi (paradoxalement) l’extrême fragilité d’une amitié. Si l’on ajoute une B.O. absolument enthousiasmante à la photographie sublime et aux « caméos » savoureux d’une partie du casting de la trilogie « Cornetto » et de « Spaced », que ce soit la musique composée par Steven Price ou bien le choix toujours très inspiré des très nombreuses chansons qui émaillent l’intrigue, vous saurez facilement où il fallait se précipiter pour voir le meilleur divertissement de cet été.

NOTE : 9 / 10

/image%2F0568383%2F20140204%2Fob_e6c6b1_img-17513182416006.jpeg)